Fue una de las drogas más influyentes y revolucionarias de los años 60. Su leyenda aún persiste cuando se conmemora el 80º aniversario del primer ‘viaje’ con LSD

Todo empezó como un simple experimento. El viernes 19 de abril de 1943, el químico suizo Albert Hofmann ingirió 250 microgramos de dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Tres días antes, Hofmann había sintetizado nuevamente esta substancia. Tenía la esperanza de hallar propiedades que se le hubieran pasado por alto en 1938, cuando la descubrió mientras investigaba los alcaloides del cornezuelo del centeno.

Aquella dosis tuvo un efecto sensacional. Mareado y confuso, Hofmann volvió a su casa en bicicleta. Lo que ocurrió a continuación ha pasado a la historia de la ciencia. Al principio, penetró en su cerebro la idea de que su vecino era un hechicero. Al acabar esta paranoia, le invadió la calma, y acto seguido, entró en un estado de delirio que el propio científico describió en su libro LSD: My Problem Child (1980): «Percibí un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas y de formas extraordinarias en un intenso juego caleidoscópico de colores». Para entender lo que había pasado, tres colegas del investigador repitieron la misma experiencia. Los tres la describieron como caudalosa y potente.

Al principio, el hallazgo no tuvo trascendencia, pero la CIA comenzó a probar alucinógenos en sus operativos. Por supuesto, sin decírselo a los agentes. A lo largo de la década siguiente, a este grupo de cobayas humanas se añadieron militares, presos y enfermos con trastornos psiquiátricos. Lo que al principio parecía un eficiente suero de la verdad pasó a investigarse como un método para el lavado de cerebro. Incluso surgió la tentación de emplear el LSD como arma química. ¿Qué mejor forma de abrir paso a una invasión que lanzar previamente bombas de gas alucinógeno?

En 1951, el británico Humphry Osmond, uno de los psiquiatras de la Clínica de Salud Mental de Souris Valley, en Canadá, pensó que el ácido podía ser útil en ciertas terapias. Dos años después, el escritor Aldous Huxley, amigo de Osmond, le pidió una dosis de mescalina. De esa curiosidad surgió un libro seminal, Las puertas de la percepción (1954), en el que Huxley describe un viaje místico en el que las drogas psicodélicas fueron la llave de acceso. El hecho de que él mismo siguiera consumiendo ácido el resto de su vida no es tan importante como la influencia que ejerció esta obra en sus contemporáneos.

Las puertas de la percepción apareció en el momento más oportuno, justo cuando otro psiquiatra, Oscar Janiger, primo de una de las figuras más notables de la Generación Beat, Allen Ginsberg, perseguía nuevos descubrimientos. Janiger quedó convencido de que el LSD podía ser la droga idónea para acceder a la plenitud descrita por Huxley. Para cerciorarse de ello, ofreció microdosis al compositor André Previn y a los actores James Coburn y Jack Nicholson. Fue entonces cuando salió a escena otro personaje determinante en este relato. En torno a 1959, el doctor Timothy Leary estaba completando un estudio sistemático de este grupo de alucinógenos. Atraído por los estados alterados de conciencia, Allen Ginsberg acudió a una de las sesiones científicas de Leary. Observado por este último, Ginsberg no tardó en identificar el prodigioso efecto del LSD. En este caso, lo que experimentó fue una visión apocalíptica, durante la cual vislumbró una nueva era llena de paz y amor.

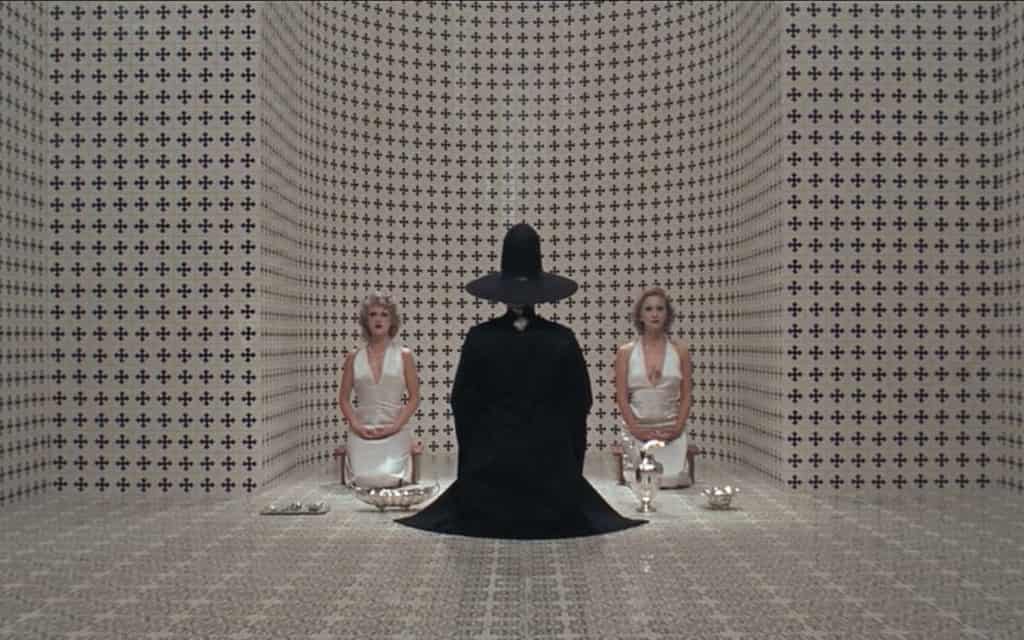

A todas luces, estaba claro que Leary iba a ser el gran promotor del LSD. Incluso acuñó una consigna para publicitarlo: «Turn on, Tune in, Drop out» («Conecta, sintonízate y déjate llevar»). Sin embargo, como escribe Harry Shapiro en Waiting for the Man (1988), en esta naciente contracultura del ácido hubo mucho más que hippies, lectores de Jung o comunas adornadas con mandalas tibetanos: «A partir de aquí, la historia del LSD se puebla con todo tipo de excéntricos, escritores visionarios, potentados con tiempo libre y ganas de quemar dinero, mafiosos, químicos renegados, empresarios, estafadores, infiltrados de la CIA y personajes en la sombra, dedicados a la intriga y la influencia política».

Entre ellos, figura un nuevo aprendiz de brujo, el investigador Michael Hollingshead. Aldous Huxley fue quien le puso en contacto con Leary. A su vez, Hollingshead descubrió los efectos del ácido al inglés Alan Watts, difusor del budismo zen y experto en filosofías orientales. ¿De que forma contribuyó la moda del orientalismo a esta marea psicotrópica? Y lo más importante: ¿esa conexión entre América e Inglaterra fue tan espontánea como parece? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil.

Sabemos que, gracias a Hollingshead, el LSD llegó a manos de músicos tan famosos como Donovan, Eric Clapton y los Rolling Stones. Aunque es conocida la anécdota de que George Harrison y John Lennon conocieron el ácido gracias al dentista John Riley, es muy probable que Lennon también consiguiera LSD en la casa de Hollingshead. Lo que había comenzado de forma discreta se convirtió en un secreto a voces.

Como ellos mismos dijeron, el ‘viaje’ que les proporcionó Riley a los dos Beatles tuvo su desenlace en la mansión de George. El bueno de Lennon, según cuenta el historiador musical Bob Stanley, estaba convencido de que se hallaban en un submarino ‒quién sabe si amarillo‒ y de que él era el piloto. Visiones como esta tuvieron un efecto rotundo y resplandeciente en discos de los Beatles como Revolver (1966) y Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band (1967).

De forma natural, la psicodelia desplazó su epicentro a San Francisco, donde aún brillaban los rescoldos del movimiento beatnik. En esa ciudad acogedora y bohemia, escribe Stanley, «la música psicodélica marca el momento en que el pop moderno se da cuenta de que puede mirar más allá de la pista de baile». El barrio hippie por excelencia era Haight-Ashbury, donde vivían los Grateful Dead, Janis Joplin y Jimi Hendrix. «Toda esa concentración de creatividad», dice Stanley, «no se debía a la afición de los lugareños por el jazz ni a la brisa del Pacífico: el ingrediente esencial de la escena de San Francisco era el LSD». El ensueño lisérgico se difundió a través de canciones compuestas en el País de las Maravillas, como «White Rabbit», de los Jefferson Airplane. No es casual que estos últimos animaran el encuentro Human Be-In, mitificado como el evento medular del Verano del Amor de 1967.

El paisaje sonoro de la psicodelia incluyó temas tan variados como «Heart Full of Soul» (1965), de los Yardbirds, «Tomorrow Never Knows» (1966), de los Beatles, «I Know There’s an Answer» (1966), de los Beach Boys, «Break On Through (To The Other Side)» (1967), de los Doors, «Legend of a Mind» (1968), de los Moody Blues, y «The Seeker» (1970), de los Who. Los márgenes de esta categoría musical se ensancharon aún más en 1967 con «Strawberry Fields Forever», un tema pastoral de los Beatles donde el teclado del mellotron añadió sonidos mesmerizantes a este cajón de sastre musical, en el que ya convivían el sitar indio, el clavicordio y la guitarra con efecto de distorsión fuzz.

«Todos felices y volando en ácido, mientras aullaban los discos de rock-and-roll»

Tom Wolfe

De otra canción psicodélica, «In-A-Gadda-Da-Vida» (1968), de Iron Butterfly, no tardó en brotar un nuevo estilo de rock ácido que, en lo sucesivo, abrazaron con orgullo Led Zeppelin y Pink Floyd. En paralelo, el coruñés Víctor Moscoso, afincado en San Francisco, llevó la psicodelia al mundo del arte, azuzando la fantasía de una legión de historietistas y diseñadores gráficos. Libros como Dune (1965), de Frank Herbert, surgieron en esa atmósfera química.

Entre los inquilinos de las comunas de Haight-Ashbury, había otro personaje surrealista: el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, Ken Kesey. Tras participar como voluntario en unos experimentos gubernamentales con psicotrópicos, Kesey reunió a un puñado de amigos, conocidos como los Merry Pranksters (los Alegres Pillastres). Durante el verano de 1964, se embarcó junto a ellos en un autobús escolar pintado de colores. ¿Su intención? Repartir LSD por todo el país, organizar fiestas y entrar en un estado de conciencia desconocido, que colisionaba con los valores tradicionales. Tom Wolfe relata sus hazañas en Ponche de ácido lisérgico: «Todos felices y volando en ácido, mientras aullaban los discos de rock-and-roll».

Este desfase generacional no es muy distinto del que transmite Hunter S. Thompson en Miedo y asco en Las Vegas, el relato de otro viaje con las pupilas dilatadas y una maleta llena de alucinógenos. «A veces», escribe Thompson, «cuando la vida se te va complicando y las hienas te rodean, la única salida es atiborrarse de atroces productos químicos y después conducir como un hijo de puta desde Hollywood hasta Las Vegas. Para relajarse, por así decirlo, en el útero del sol del desierto».

Se puede documentar el año en que el paisaje psicodélico comenzó a nublarse: 1968. A partir de esa fecha, Syd Barrett, el líder de Pink Floyd, empezó a manifestar los síntomas del abuso de LSD: depresión, alucinaciones y episodios de catatonia y amnesia. A veces, mientras el grupo actuaba, él repetía el mismo acorde sin parar, o deambulaba enfrascado en sus fantasías, como si fuera el último hombre sobre la Tierra. El declive de Barrett coincidió con la aprobación de normativas cada vez más duras entre 1965 y 1973. Que prohibieran el uso libre de ácido hizo que las alucinaciones cósmicas fuesen, poco a poco, menos accesibles y genuinas. Pero lo que hizo estallar del todo aquella burbuja fue una nueva moda: la música disco. Cuando el funk empezó a llenar las pistas durante noches interminables, los viajes lisérgicos ya no resultaban tan tentadores como la cocaína.

«Casi todas las drogas psicodélicas están tan pasadas de moda que ya no merecen la pena desde un punto de vista económico», confesaba Hunter S. Thompson en 1978. «Mira lo que le pasó a Tim Leary. La marea subió y bajó… y él se fue con la marea».

Sin embargo, el legado de la psicodelia aún es amplio. Y no solo en el terreno cultural. Hay motivos para creer que la premisa de fundar colonias de soñadores, lejos de la sociedad establecida, prosperó más allá del Verano del Amor. Esta idea, escribe Nicholas Carr en La pesadilla tecnológica (2016), «despojada de sus orígenes psicodélicos, se ha convertido hoy en un pilar básico del utopismo de Silicon Valley». Con conocimiento de primera mano, Carr sabe que las microdosis de LSD y los ideales hippies son indisociables de figuras como Steve Jobs. «El autobús de Kesey encontró su final en algún lugar de México», escribe, «su alegórico motor se fundió. Pero el autobús de Google continúa haciendo su recorrido entre la Ciudad y el Valle, en un bucle infinito de infinitas posibilidades».